Добро пожаловать!

Подробнее о музееМы рады приветствовать Вас на нашем Интернет-портале. Здесь Вы сможете познакомиться с историей, узнать о близком и далеком прошлом, о последних и предстоящих событиях, став не только гостем на нашем сайте, но и посетителем нашего Старощербиновского музея. Наш музей, как огромный волшебный ларец, хранит необычную драгоценность — время, которое живет в виде музейных предметов, созданных человеком. Любите свою малую Родину, дорожите прошлым! Это то, на чем строится наше настоящее и будущее! Уверены, что вместе мы сможем сохранить и приумножить культурное наследие нашего региона.

Стоимость входного билета |

Экскурсионное обслуживание |

|||

50 рублей без льгот (взрослый). |

25 рублей дети с 4-х лет, учащиеся,студенты, пенсионеры |

59 рублей |

||

Последние события

Все события

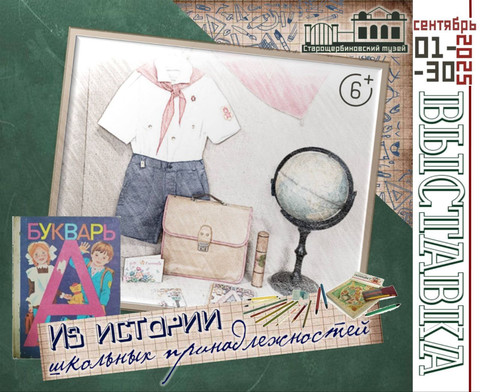

С 01 по 30 сентября 2025 г Старощербиновский музей приглашает гостей и жителей района посетить выставку «Из истории школьных принадлежностей». На выставке представлены школьная форма, учебники, портфели, дипломат, счетный материал, чертежные инструменты, письменные и канцелярские принадлежности, атрибуты пионерской организации, которые верой и правдой служили мальчишкам и девчонкам в СССР и многое другое. Современным ученикам будет интересно узнать, как учились и чем жили их сверстники в советском прошлом, а взрослые смогут мысленно вернуться в свои школьные годы. 1 сентября посещение выставки бесплатно. Подробности по телефону: 8(86151) 7-85-66

Просмотров 50 |

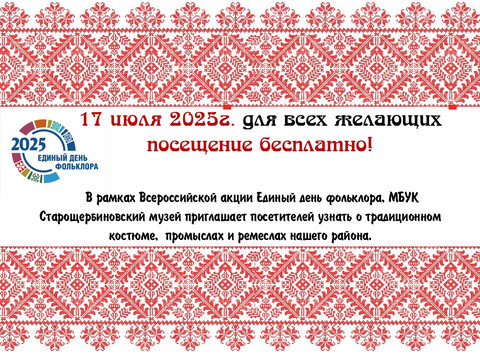

МБУК Старощербиновский музей приглашает посетителей узнать о традиционном костюме, промыслах и

ремеслах нашего района в рамках Всероссийской акции Единый день фольклора.

Просмотров 255 |

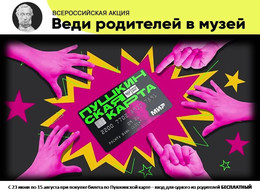

Акция «Веди родителей в музей!»Для держателей Пушкинской карты! В период с 22 июня по 15 августа 2025 г. в МБУК Старощербиновский музей проводится акция «Веди родителей в музей!». Для её получения предъявите на кассе билет, приобретённый по Пушкинской карте на посещение основных экспозиций (исторический зал или военный зал), и один из родителей может посетить экспозицию бесплатно. Справки по телефону 8(86151)7-85-66

Просмотров 320 |

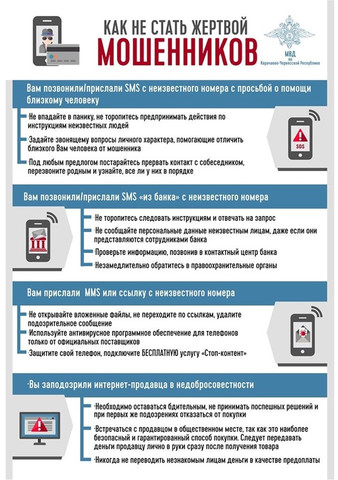

ПАМЯТКА

|

Информация НЦБ Интерпола МВД России о самых распространенных видах мошеннических действий с использованием компьютерных технологийУважаемые граждане! Если Вы относитесь к активным пользователям Интернета, то рекомендуем Вам обязательно прочитать этот материал! Ознакомиться с Памяткой

Просмотров 313 |

Сегодня в Старощербиновском историко-краеведческом музее имени М.М. Постернак состоялась встреча с Владимиром Прокопенко местным художником, преподавателем ДХШ, автором картин, представленных на выставке «Сирень Победы», посвящённой 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Познакомиться с его творчеством пришли школьники и жители станицы, ценители прекрасного, поддержали и поздравили коллегу преподаватели ДХШ, а также бывшие ученики Владимира Филипповича. Все картины связаны с символом победы – сиренью. Эти цветы он рисует в мае каждый год. Они не перестают восхищать и дарят новые эмоции. #80летПобеды

Просмотров 309 |

С 28 апреля 2025 года в МБУК Старощербиновский музей начинает работу выставка нашего земляка, замечательного художника, члена Союза художников России Владимира Прокопенко с очень символичным в год 80-летия Победы названием – «Сирень Победы».

Просмотров 516 |

Познавательный час "Мой Крым - моя Россия!" в ходе которого ребята смогли познакомиться с онлайн выставкой фотографий Русского географического общества ко дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией #Крымскаявесна25

Просмотров 572 |

Просмотров 572 |

20 января 2025 года в историко-краеведческом музее имени М.М. Постернак состоялась презентация книги «Героев наших имена», которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Просмотров 790 |