| Старощербиновский музей 05.09.2024 | Читать |

Просмотров 669

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 29.08.2024 | Читать |

День в истории. 29 августа 1944 г.

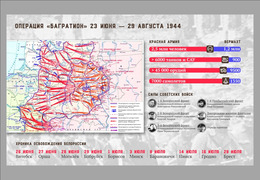

29 августа исполняется 80 лет со дня завершения одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны – операции «Багратион».

К июню 1944 года Красная армия почти полностью освободила Украину. Сдержать её дальнейшее продвижение немцам удалось к весне и только за счёт резервов, переброшенных с запада. Продвижение советских войск замедлилось, и Ставка Верховного главнокомандования приняла решение – изменить направление главного удара в летнюю кампанию.

Было решено ликвидировать так называемый Белорусский балкон, нависавший над освобождёнными районами Украины. Однако в Белоруссии немецкие войска Группы армии «Центр» создали прочную оборону. Снести «балкон» зимой 1943-1944 годов Красной армии не удалось, и немцы особо не ожидали, что советские войска повторят такие попытки. Их лучшие танковые и авиационные соединения находились гораздо южнее.

Чтобы убедить командование вермахта в правильности их заблуждений, советские войска, противостоявшие Группе армии «Центр», изображали подготовку к обороне. Было создано целых три рубежа глубиной 40 км, населённые пункты готовились к круговой обороне, в подразделениях раздали памятки по оборонительной тематике. Все делалось так, чтобы информация об этом стала известна противнику.

Для имитации активности, южнее, на правом крыле 3-го Украинского фронта, была создана ложная группировка из девяти стрелковых дивизий, усиленных танками и артиллерией, постоянно маневрировавшая. Её там серьезно «усилили» макетами танков и орудий, и всё это прикрывалось авиацией.

А севернее, в войсках 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, соблюдали строгий режим радиомолчания, серьезные меры маскировки и секретности. Сталин даже союзникам не сообщил, где точно будет нанесён главный удар. Тем временем перед «Белорусским балконом» возводились ложные укрепрайоны, ненастоящие переправы, прокладывались на виду у врага дороги, отвлекавшие его внимание от направления ударов. Сапёры по ночам выкручивали взрыватели у вражеских мин, а не снимали их, как это бывало перед наступлением. Рекогносцировку местности советские генералы проводили, переодевшись в обмундирование младших, а танкисты облачались в пехотную униформу.

В результате операции "Багратион" была полностью освобождена территория Белоруссии, часть Прибалтики, восточная часть Польши, практически полностью разгромлена немецкая группа армий "Центр". За 68 суток была разгромлена мощнейшая группировка вермахта. Это стало возможным благодаря беспримерному мужеству, героизму решимости и самопожертвованию сотен тысяч советских воинов, многие из которых пали смертью храбрых на белорусской земле во имя Победы над врагом.

Просмотров 632

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 23.07.2024 | Читать |

История одного экспоната. «Скрыня»

Ведь сотлеют в сундуках платья цветные,

Потускнеют в скрыне камни самоцветные,

Забусеет в ларце скатнóй жемчýг.

Мельников-Печерский П. И., В лесах, 1874

Сундýк (тюрк. сандык; укр. скрыня) — изделие корпусной мебели с откидной или съёмной верхней крышкой, используется как ёмкость для хранения предметов обихода, драгоценностей и других ценных вещей. Использовался в самых разных культурах, начиная с древних времён. В настоящее время сундук, как предмет обихода, можно увидеть в казахских аулах, русских и восточноевропейских деревнях, а также в различных музеях.

Древнейшие из сохранившихся сундуков были изготовлены в Древнем Египте. Позже, в Древней Греции, употреблялись сундуки рамочно-филёнчатой конструкции. В остальной Европе сундуки распространились в период раннего Средневековья. Применялись они и в средневековом Китае. В средневековой России сундуки также были одними из самых распространённых предметов мебели.

Благодаря консервативной и практичной народной культуре сохранились до наших дней типы сундуков древних архаичных конструкций.

Владимир Иванович Даль в своём словаре называл сундуки и коробьи «коренной русской утварью» и замечал, что макарьевские сундучники снабжали своим товаром всю Россию, Закавказье, Хиву и Бухару, причём они до шести сундуков вставляли один в другой.

Сундук (укр. скрыня) считался семейной реликвией. В селянских семьях у каждой девушки с 15 лет была собственная скрыня, куда складывалось приданое: вышитые руками молодой рушники, полотенца, подзоры, подушки, а также же занавески, накидки, сарафаны, юбки, кофты. Подарки, домашнюю утварь и многое другое «на новую жизнь» складывали туда же. Скрыня служила показателем зажиточности рода, из которого она происходила. Торжественный внос скрыни невесты в дом жениха был отдельным действием свадебного обряда.

Изготавливались скрыни чаще всего из дерева, отделывались декоративными металлическими деталями, обивались железом, покрывались краской, расписывались растительным орнаментом: цветами разных форм. Достаточные (зажиточные) предпочитали покупать скрыню не простой работы, а с более дорогой и изящной отделкой: инкрустацией, ажурной металлической обивкой, литыми деталями, музыкальными замочками и тонкой росписью в классическом стиле.

Для предотвращения кражи хранившихся в них ценностей имели запорные устройства: в дорогих сундуках в виде встроенного замка или секретного механизма, предотвращающего отпирание, а в дешёвых в виде навесного замка.

Любимыми мотивами росписи кубанской скрыни во второй половине XIX - начале XX вв. были растительные: цветочки, веточки, листики, букеты, так называемые мотивы «вазона», иногда дополненные полосками и горошинами. Растительные формы орнамента росписи передавались с большей степенью реалистичности и умением создавать изображение оттенками цвета, в распластанном виде, сбоку.

Сундуки кубанских мастеров пользовались спросом среди «почтенных соседей» казаков - черкесов. Существовали и специальные казацкие «воинские» сундуки - «рундуки» - небольшие, окованные железом, нередко с надписями в виде фамилии и имени владельца.

К специфическим разновидностям сундуков можно отнести теремóк и подголóвник. Сундук-теремок получил своё название от надстройки над богатым домом — терема — и, подобно ему, имел на крышке главного своего отделения ещё одно, меньшего размера вместилище со своей особой крышкой, в которое помещались наиболее ценные предметы. Сундук-подголовник был небольших размеров, крышку имел состоящую из двух плоскостей: горизонтальной, прикрывавшей заднее отделение сундучка, и наклонной, над передним отделением, на которую клали подушку. Владелец такого сундука мог не бояться, что у него выкрадут самые ценные его вещи, когда он будет спать.

В то время как сундук являлся предметом роскоши и использовался для хранения дорогих вещей, существовал ларь, по форме своей схожий с сундуком, но сделанный более просто, грубо и не имевший украшений. В нём хранили зерно, муку, а на базаре использовали для продажи съестного.

До появления пильных мельниц в конце XVIII века и связанного с этим удешевления пиломатериалов сундук, будучи дорогостоящим предметом, был принадлежностью богатого дома, а у простых людей на Руси его заменяла коробья́ — стенки у неё были из луба, а донце деревянное, имелась крышка. Коробьи были разных размеров, могли быть с росписью и не расписанными — «белыми».

Информация взята из открытых источников.

Просмотров 863

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 28.06.2024 | Читать |

Страна волшебника Роу

На берегу Волги стоит один из многих древнерусских городов, хранящий память о своём многовековом прошлом. Юрьевец. Сегодня это районный центр Ивановской области, расположенный в 168 км к северо-востоку от Иванова. А прежде — средневековый город-крепость, который в течение пяти веков защищал северо-восточные границы Руси.

В 2025 году этот русский город готовится отметить свой 800 летний юбилей. Но не только своей славной историей памятен Юрьевец, из его колыбели вышли знаменитые ученые, художники, деятели культуры и искусства. Одним из них был советский кинорежиссер, народный артист РСФСР, замечательный человек - Александр Артурович Роу.

Великий советский сказочник Александр Роу —более точно охарактеризовать режиссера, пожалуй, невозможно. Творческая биография талантливого кинематографиста отдана воплощению волшебных сюжетов. Добрые, светлые русские сказки по сей день любимы детьми и вызывают теплую ностальгию у родителей.

Дед Томас Говард Роу был владельцем мукомольного предприятия в Уэксфорде, Ирландия. У него было два сына — Чарльз и Артур. Артур Роу –приехал в Юрьевец в 1905 году по вызову купца А. Веснина. Работал он на винокуренно-дрожжевом заводе в должности инженера-технолога. Там он встретил будущую жену — гречанку Юлию Карагеоргий.

А 8 марта 1906 года в семье Роу родился мальчик, и назвали его Александром. На родине предков отца в Ирландии Александр был всего раз — в 1909 году.

Примерно в 1918 году глава семейства неожиданно оставил тяжело болеющую избранницу и сына в России, а сам покинул страну, и обратно уроженец Ирландии так и не вернулся.

Оставшемуся без отца Александру пришлось несладко. Мальчик вынужден был зарабатывать на пропитание и поддержку мамы. Позже семья перебралась в Сергиев Посад, где будущий режиссер окончил школу.

После семилетки Александр поступил в экономический техникум, а в свободное время занимался в кружке художественной самодеятельности. Однажды, юный Роу оказался в театре «Синяя блуза» и влюбился в сцену.

Уже с начала 30-х Роу трудился на студии «Межрабпомфильм». В молодости кинематографисту несказанно повезло стать ассистентом Якова Протазанова. По воспоминаниям современников, Протазанов делился бесценным опытом с молодым преемником. Александр, в свою очередь, проявлял на площадке чудеса дипломатии и организаторского мастерства. Создавалось впечатление, что он способен уладить любой конфликт и договориться с самыми упрямыми членами коллектива. С 1937 года Роу стал режиссером киностудии «Союздетфильм» (позже переименованной в Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М. Горького).

Первым самостоятельным фильмом в биографии режиссера стала экранизация сказки «По щучьему веленью» в 1938 году. Для своего времени технические моменты волшебного сюжета, воплощенные на экране, оказались новаторскими. Самоходная печь, гуси, шагающие задом наперед, покорили сердца не только маленьких зрителей, но и взрослых кинолюбителей.

Александр Артурович перенес чудеса выдуманного мира на киноэкраны. Роли исполняли не куклы, а живые актеры. Задействовали в работе и животных, даже щуку для своего первого фильма режиссер взял настоящую и ухитрился заставить ее «говорить».

Кинематографист слыл настоящим выдумщиком. Чего стоит устрашающая фигура Змея Горыныча в следующей сказке Роу «Василиса Прекрасная». Управлялось чудище двадцатью техниками. Даже лошади на площадке боялись Змея, который выглядел удивительно реалистично.

«Морозко» 1964 года, несомненно, лучшая и выдающаяся работа Александра Артуровича, получившая признание на мировом уровне. Картина удостоена награды кинофестиваля в Венеции. До сих пор добрая история любима детьми и взрослыми.

Но и до этого в фильмографии Роу хватало киношедевров. В 1941 году на суд зрителей был представлен «Конек-Горбунок» по мотивам произведения Петра Ершова. Это первая советская сказка, снятая в цвете, еще и по отечественной технологии. Далее вышел «Кащей Бессмертный».

В биографии Александра Артуровича случались и простои в работе. Послевоенные годы диктовали необходимость колоссальных затрат на восстановление разрушенной страны. Власти было не до киноискусства и тем более не до сказок. Финансирование отсутствовало. Почти 10 лет новых волшебных картин от режиссера не выходило.

Со временем советский сказочник вернулся к любимому делу. Фильмография Роу пополнилась новыми волшебными историями на радость детям и их родителям. Представленная в 1952 году «Майская ночь, или Утопленница» считается первой в СССР стереоскопической лентой.

После этого Александр Артурович порадовал зрителей и другими фильмами, снятыми на основе русских сказок и произведений классиков, таких как «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Марья-искусница».

Последняя из вышедших при жизни мастера лент — киносказка «Золотые рога». В ней в кадре снова появился Милляр, повторивший две свои заметные роли — Бабы-яги и Кащея. Снялась в проекте и Анастасия Зуева, которую зрители запомнили, как обаятельную рассказчицу из сказок Роу.

На закате жизни Роу задумал снять картину по пьесе Николая Шестакова «Финист — Ясный сокол». Но, начав усердную работу над сценарием, сказочник не смог воплотить идею из-за настигшей болезни. 28 декабря 1973 года Александр Артурович скончался в больнице, причина смерти — ослабленное здоровье. Могила расположена в Москве, на Бабушкинском кладбище.

Уже после ухода мастера Геннадий Васильев на основании набросков поставил последнюю сказку волшебника кинематографа.

В 2016 году в Юрьевце был открыт музей — Дом сказки имени великого кинематографиста. В нем представлены как памятные фото, так и игрушки по мотивам фильмов.

Публикация подготовлена по материалам Катерины Новицкой.

Просмотров 821

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 01.06.2024 | Читать |

1 июня отмечается День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна

День символов Краснодарского края ежегодно отмечается 1 июня. Закон «О символах Краснодарского края» был принят 5 мая 1995 года. Он восстановил историческую символику Кубани — герб, флаг и гимн.

Так сложилась история Кубани, судьба ее народов, что после 1917 года и последующих событий на протяжении долгого времени у нее не было собственной официальной символики.

К вопросу о символах Краснодарского края в регионе вернулись только в середине 90-х годов прошлого века. В результате работы специалистов архивного отдела администрации края, государственного архива Краснодарского края, Краснодарского музея-заповедника были предложены варианты государственного герба и флага Кубани. Позже был принят закон об их утверждении.

Герб, по сведениям музея имени Фелицына, повторял изначальный Александровский герб 1874 года, только на верхнем штандарте увеличился символ золотого двуглавого орла, а на самом полотнище на смену вензелю царя пришли буквы «РФ».

В начале XXI в. возникла необходимость регистрации в Государственном Геральдическом регистре герба Краснодарского края. Выяснилось, что принятый в 1995 году герб имеет недочеты. Для их устранения в 2002 году при главе администрации Краснодарского края была создана геральдическая комиссия. Через два года был разработан новый герб Краснодарского края с рядом изменений и доработок. Была изменена форма стягов, имперская корона заменена на княжеский головной убор, как напоминание о Тмутараканском княжестве. Исчезли дубовые и лавровые ветви, а лента императора заменена парой лент Ордена В.И. Ленина, которыми край был награжден дважды. В центральный штандарт вернулся вензель Александра II.

Сейчас различные символы герба Краснодарского края имеют особое обоснование:

Зеленое поле - символ изобилия кубанских полей, надежды на лучшее будущее.

Открытые ворота крепости - символ гостеприимства и миролюбия.

Пернач – символ власти.

Два бунчука – символ кубанского казачества.

Черный возникающий императорский орел на золотом поле - символ памяти о времени заселения кубанских просторов, дарованных казакам императрицей Екатериной II.

«Кавказский крест» - крест с мечами «За службу на Кавказе» - символ, напоминающий об окончательном присоединении Кубани к России.

Древняя княжеская корона (шапка) – символ памяти о древнерусском Тмутараканском княжестве, располагавшемся на Таманском полуострове, территории Краснодарского края.

Лазоревые знамена и штандарт с вензелями российских самодержцев – отражение славных подвигов кубанских казаков при обороне южных рубежей России и благодарность за самоотверженную службу во славу Отчизны.

Лавровый венок в навершии штандарта – символ трудовой славы жителей Кубани.

Чистое небо, честь, верность, плодородие, надежда

В 2004 году, после того как изменился дизайн герба Краснодарского края, был изменен и внешний облик флага. Сейчас он представляет собой прямоугольное полотнище из трех разновеликих горизонтальных полос: верхней — синего, средней — малинового и нижней — зеленого цвета. Ширина двух крайних полос равна ширине малиновой полосы. В центре флага расположен герб Краснодарского края, выполненный в одноцветном варианте — желтым цветом с оранжевым контуром. Отношение ширины флага и его длины — 2:3.

Современная трактовка флага Краснодарского края отражает, с одной стороны, историю, с другой - сочетает в себе географическую составляющую и традиционно принятую в геральдике трактовку цветов.

Синяя полоса – символизирует потомков донских и линейных казаков. Синий цвет также символизирует чистое небо, водные просторы, честь и безупречность.

Малиновая полоса, самая широкая, символизирует потомков запорожских и черноморских казаков, составляющих основу кубанского казачества, положивших начало освоению и развитию края. Малиновый цвет символизирует верность, скромность и набожность.

Зеленая полоса – символ плодородия и богатства кубанской земли. Этот цвет также символизирует жизнь и надежду.

В центре флага помещен герб Краснодарского края.

Гимн Кубани является «продолжением» народной песни «Ты, Кубань, ты наша родина», которую в годы Первой мировой войны посвятили казакам 1-го Кавказского казачьего полка в память о их подвигах. Слова на русско-турецком фронте написал в 1914году полковой священник Константин Образцов.

Текст песни написан в виде приветственного послания, коллективного письма на Кубань. Музыку гимна обработал Виктор Захарченко.

| Официальный текст сегодня выглядит так: |

Оригинал на балачке: |

Ты, Кубань, ты, наша родина,

Вековой наш богатырь!

Многоводная, раздольная,

Разлилась ты вдаль и вширь.

Из далеких стран полуденных,

Из заморской стороны

Бьем челом тебе, родимая,

Твои верные сыны.

О тебе здесь вспоминаючи,

Песню дружно мы поем,

Про твои станицы вольные,

Про родной отцовский дом.

О тебе здесь вспоминаючи,

Как о матери родной,

На врага на басурманина

Мы идем на смертный бой.

О тебе здесь вспоминаючи,

За тебя ль не постоять,

За твою ли славу старую

Жизнь свою ли не отдать?

Мы, как дань свою покорную,

От прославленных знамен

Шлем тебе, Кубань родимая,

До сырой земли поклон.

|

Ты, Кубань, Витчизно ридная!

Виковый наш Богатыр!

Хвыли воли, писни доли

Ты нэсэш стэпамы з гир.

Из крайив пивдэнных, далэкых

Из Турэччины, з вийны

Щиро головы схыляемо

Твойи, матинко, сыны.

Мы про тэбэ памьятаючы,

Заспиваемо писэнь

Про твойи станыци вольнийи,

Ридни хаты, мырный дэнь.

Мы про тэбэ памьятаючы,

Як про матинку свою,

З басурманом катом-варваром

Уси зийдэмось в бою.

Мы про тэбэ памьятаючы,

Хиба нэ постойимо?

За тэбэ и славу прадидив

Головы покладэмо.

Ниби дань свою покирлыво

Вид славэтных прапорив

Кладэмо Кубани ридний

До зэмли похыл сынив.

|

Несомненно, что каждый элемент герба, флага и гимна Краснодарского края – образы, символы, слова, краски, звуки, музыка – наполнены высоким смыслом и рассказывают о славной истории казачьего края, его настоящем и будущем. Они – как признание в любви к Кубани и как клятва верности малой родине и большой великой России.

Источник: https://bloknot-krasnodar.ru/news/ty-kuban-ty-nasha-rodina-1-iyunya-otmechaetsya-den

Просмотров 929

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 25.05.2024 | Читать |

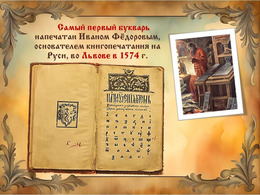

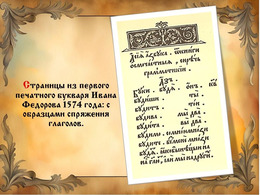

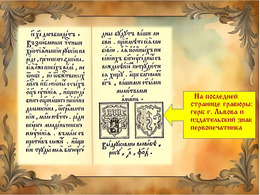

450 лет Азбуке Ивана Фёдорова

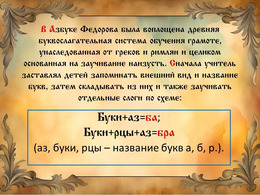

До середины XVI в. священные книги вручную переписывали в монастырях. Но в 1564 г. из типографии Ивана Федорова, известного как первый русский книгопечатник, вышла первая печатная датированная книга — «Апостол». С нее и началась история книгопечатания в России. Книгу использовали на богослужениях, обучали по ней священников и детей в церковно-приходских школах. Благодаря тому, что в послесловии «Апостола» сообщалось, где, когда и кем она была напечатана, историки узнали точную информацию о появлении книги. В заказчиках числился Иван IV, в издателях — Иван Федоров и Петр Мстиславец, а также митрополит Макарий, который дал свое благословение на печать церковной книги.

Известно, что Иван Федоров владел несколькими языками – греческим, латинским, польским, был искусным наборщиком и оружейником, вдумчивым редактором. Его пытливая мысль проникалась вопросами богословия, философии, истории, а его труды по книгопечатанию способствовали укреплению духовных связей братских православных народов Московской и Западной Руси. Иван Федоров видел смысл своей жизни в том, чтобы «более распространить слово Божие».

Иван IV повелел построить в Москве типографию, руководить которой был поставлен Иван Федоров. В марте 1564 г. Федоров вместе с Петром Мстиславцем завершил издание первой московской точно датированной печатной книги – «Апостола». Через год ими был издан «Часовник».

После издания этих книг типограф испытал на себе гонения «от многих начальник и священноначальник», несправедливо обвинивших его в ереси. В 1572 г. он вынужден был уехать во Львов. В 1574 г. Иван Федоров издал первый известный нам печатный восточнославянский учебник – «Азбуку», которая представляет собой уникальный образец древнерусского руководства для обучения грамоте. Сегодня в мире существует два экземпляра этой книги. Один принадлежит библиотеке Гарвардского университета США. Судьбу этого экземпляра «Азбуки» можно проследить от 16 в. до наших дней.

В 1982 г. найден был новый, второй по счету экземпляр «Азбуки» 1574 г., который был приобретен Британской библиотекой у букинистической фирмы «Marlborough Rare Books». Он переплетен вместе с другой «Азбукой», вышедшей в свет в 1637 г. на Московском печатном дворе в мастерской В. Ф. Бурцова-Протопопова.

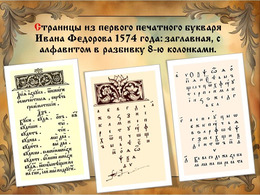

Что же представляет собой «Азбука» 1574 г. издания? Книга состоит из 5 восьмилистных тетрадей и содержит 40 листов, или 80 ненумерованных страниц.

Художественное убранство – характерные для изданий Ивана Федорова заставки в виде орнаментов из сплетающихся листьев, бутонов, цветов и шишек.

Язык «Азбуки» — традиционный старославянский язык богослужебных книг. Первые страницы книги знакомят со славянской азбукой. На обороте первого листа «Азбуки» приведен алфавит в обратном порядке. Знаки алфавита размещены по вертикали в 8 колонках, в каждой колонке – по 5 букв, всего – 40 букв.

Дальше следуют три раздела, знакомящие учеников с элементами грамматики.

Вторая часть букваря целиком посвящена материалу для закрепления навыков чтения и письма.

Иван Федоров проявил себя не только как выдающийся мастер книжного дела, но и как талантливый педагог-новатор, заронивший в своих «Азбуках» ростки гуманистической педагогики. В детском учебнике изложены поучения о воспитании, которое совершать нужно «в милости, в благоразумии, в смиренномудрии, в кротости, долготерпении, приемлющи друг друга и прощение дарующе».

Его «Азбуки» предназначались для обучения учеников из разных слоев населения. О демократизме издания свидетельствует и обращение послесловия книги к «возлюбленному и честному русскому народу», а не к царю, князю, высшим духовным чинам, как это было принято в XV-XVII веках.

Ссылка на источник: https://bicturgeneva.blogs.donlib.ru/2020/05/24/nastavnik-russkoj-gramote/?doing_wp_cron=1628342243.1013309955596923828125

Просмотров 934

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 13.05.2024 | Читать |

18 мая МБУК Старощербиновский музей проводит всероссийскую акцию «Ночь музеев». В программе:

18.00 – 23.00 Фотовыставка «Хроники семейного счастья»

18.00 – 23.00 Интерактивная фотозона «Посиделки на казачьем подворье»

18.00 – 23.00 Фотозона «Семейный портрет»

18.00 – 18.40 Тематическое мероприятие «Традиции казачьей семьи»

18.40 – 19.15 Открытие выставки «По семейным страницам»

19.30 – 20.30 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Изготовление семейного оберега»

19.30 – 23.00 Знакомство с экспозициями музея

Просмотров 720

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 27.04.2024 | Читать |

2024 год объявлен в России Годом семьи.

В честь этого замечательного события Старощербиновский музей запускает фотоакцию «Хроники семейного счастья». Ее участником может стать каждый.

Для этого необходимо:

✔ выбрать семейную коллективную фотографию периода 1950-нач.1990-х гг;

✔ подготовить ее краткое описание с указанием даты, места и участников съемки;

✔ отправить изображение на электронный адрес музея 2358006251@mail.ru, либо личным сообщением в Telegram на номер +7 999 425-23-02 или принести по адресу: ст. Старощербиновская, ул. Первомайская, 97.

Присланные качественные фотографии должны отражать семейные традиции, национальные праздники, спортивные или культурные мероприятия, коллективный семейный труд и отдых.

Итогом акции станет фотовыставка в музее в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев - 2024» 18 мая 2024 г.

Старощербиновский музей обращается к жителям ст. Старощербиновской принять участие в акции, тем самым оставив свой след в истории малой родины и России.

Просмотров 915

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 22.04.2024 | Читать |

К 300-летию со дня рождения Иммануила Канта

Выдающийся немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма, Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 г. Бессмертные цитаты Канта вошли в историю, а труды ученого заложили основы современной философии. Один из величайших умов своего времени, в быту он был чудаком и педантом.

Философ настолько автоматизировал свои привычки, что соседи шутили, что по нему можно сверять часы. Он впервые высказал идею, что у животных потенциально могут быть права. Он полностью переосмыслил этику, ниспровергнув идеи, лежавшие в основе западной цивилизации со времен Аристотеля. Формирование демократического общества, которое защищает права личности, отчасти является и его заслугой.

Всю жизнь Кант провел в Кенигсберге. Он в буквальном смысле никогда не покидал родной город. Хотя море было всего в часе езды, он ни разу в жизни его не видел. Юношеские годы он провел среди обычных ремесленников и рабочих, живших на окраине Кенигсберга.

Историкам так и не удалось точно выяснить, кем был по национальности великий философ. По одной из версий его предки по отцовской линии жили в Шотландии. Такое предположение высказывал и сам Кант, но точных подтверждений этому факту нет. Родня по линии матери проживала в немецком городе Нюрнберге.

Будучи глубоко религиозными людьми, родители мечтали о том, что сын станет священником, но мальчик с большим интересом изучал латынь и хотел посвятить себя преподавательской деятельности.

В возрасте 13 лет мальчик потерял маму. Порой ему нечего было обуть, и тогда он вынужден был одалживать ботинки у друзей, чтобы пойти на лекции. Спасение юноша находил в философии. Он пришел к выводу, что вещи должны подчиняться человеку, а не наоборот.

После смерти отца забота о материальном благополучии семьи легла на его плечи. Молодой человек работал домашним учителем, на протяжении долгих десяти лет занимаясь с детьми из богатых семей. Все свободное время он посвящал написанию философских трудов, которые впоследствии послужили основой его учения.

Самой интересной работой первого периода философской деятельности Канта считается «Всеобщая естественная история и теория неба». В ней изложена история происхождения вселенной, причем с точки зрения физики, а не богословия. В это же время Кант занялся изучением теории пространства, опираясь на научные знания. Ученый утверждал, что существование материи доказывает существование Бога. Он считал, что за материальными вещами обязательно стоит их Создатель. Эта мысль отражена в его труде под названием «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога».

В 1755 г. Кант защищает диссертацию и получает докторскую степень, что, наконец, дает ему право преподавать в университете, чему он посвятил около 40 лет. Критический период в творчестве Канта начался, когда в возрасте 46 лет он был назначен профессором логики и метафизики Кенигсбергского университета, где преподавал обширный цикл дисциплин - философских, математических, физических. В этот период Кантом были написаны фундаментальные философские труды, принесшие ученому репутацию одного из выдающихся мыслителей XVIII в. и оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие мировой философской мысли:

«Критика чистого разума» (1781) - гносеология (эпистемология);

«Критика практического разума» (1788) - этика;

«Критика способности суждения» (1790) - эстетика.

Философ отличался крайним педантизмом: он придерживался установленного распорядка вплоть до минуты, ни разу в жизни никуда не опоздал. Ежедневно, в одно и то же время, он приходил в кафе и выпивал там чашку чая. Официанты этого заведения могли сверять по нему часы.

Кант не отличался богатырским здоровьем с самого детства, поэтому разработал для себя специальную гигиену, которая и помогла ему дожить до весьма преклонного возраста. Его день начинался в 5 часов утра. Прямо в ночной одежде Иммануил отправлялся в свой кабинет, где слуга уже ждал его с чашкой слабо заваренного зеленого чая и курительной трубкой. Наслаждаясь чаем и курением трубки, он принимался за изучение плана будущей лекции. По воспоминаниям слуги философа, у Канта была странная особенность: находясь в кабинете, ученый надевал треуголку прямо поверх колпака.

Через 2 часа ученый переодевался в привычную одежду и спускался в зал для лекций, который к тому времени был битком набит слушателями. Он читал лекции не спеша, периодически вставляя в них шутки. Кант очень щепетильно относился к внешнему виду собеседников. Он даже не смотрел в сторону неряшливо одетых студентов. Однажды он увидел, что у одного из студентов нет пуговицы на рубахе, и от этого пришел в полное замешательство, забыв, о чем рассказывал до этого. После окончания лекции ученый снова возвращался к себе, облачался в ночную пижаму, надевал бессменную треуголку. За работой он проводил ровно 3 часа 45 минут.

Затем он готовился к обеду, во время которого у него всегда были гости. Кант ненавидел обедать в одиночку, тем более что это был единственный прием пищи за сутки. Единственное, что отсутствовало на столе, изобиловавшем разнообразными кушаньями, было пиво. Иммануил прохладно относился к солодовому напитку, считая его употребление дурным вкусом. Пиву Кант предпочитал хорошее вино. Во время обеда он всегда пользовался любимой ложкой, которую хранил вместе с деньгами. За столом обсуждались новости, происходящие в мире, но никогда не говорили о философии.

Его точность следования распорядку стала притчей во языцех даже среди пунктуальных немцев и вызвала к жизни немало поговорок и анекдотов. Женат он не был. Философ говорил, что когда он хотел иметь жену, не мог ее содержать, а когда уже мог - то не хотел. Впрочем, женоненавистником он не был, охотно беседовал с женщинами, был приятным светским собеседником.

Кант умер в 1804 г. в возрасте 79 лет. Его последними словами были: «Es ist gut», что в переводе означает «Это хорошо». Ученый был похоронен у восточного угла северной стороны Кафедрального собора Кенигсберга в профессорском склепе, над его могилой была возведена часовня.

В заключении, хотелось бы привести несколько высказываний выдающегося философа, касающихся не сложных научных тем, а житейских наблюдений мудрого и внимательного к жизни человека, которые помогут нам взглянуть на привычные вещи другими глазами.

Ссылка на статью автора: https://dzen.ru/a/YmKvgAzyOHCKvGLx

Просмотров 880

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 18.04.2024 | Читать |

Просмотров 833

|

Показать полностью

| |