| Старощербиновский музей 23.06.2025 | Читать |

Акция «Веди родителей в музей!»

Для держателей Пушкинской карты! В период с 22 июня по 15 августа 2025 г. в МБУК Старощербиновский музей проводится акция «Веди родителей в музей!». Для её получения предъявите на кассе билет, приобретённый по Пушкинской карте на посещение основных экспозиций (исторический зал или военный зал), и один из родителей может посетить экспозицию бесплатно.

Справки по телефону 8(86151)7-85-66

Просмотров 118

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 22.06.2025 | Читать |

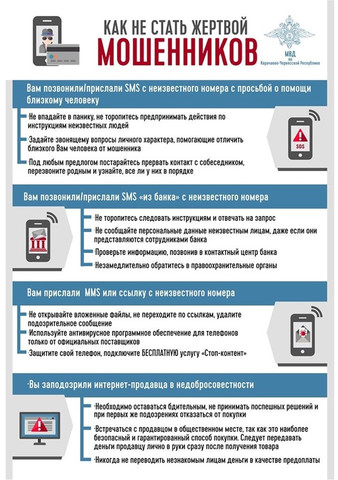

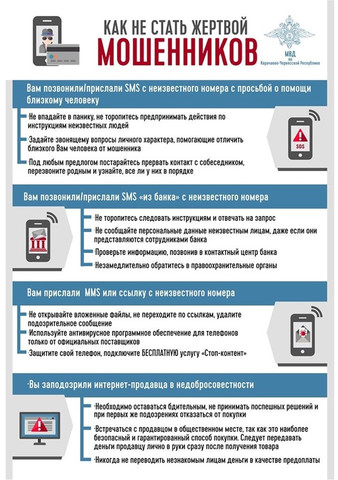

ПАМЯТКА

Советы по определению Интернет-ресурсов, несущих потенциальную угрозу финансовому благополучию пользователей

Просмотров 117

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 22.06.2025 | Читать |

Информация НЦБ Интерпола МВД России о самых распространенных видах мошеннических действий с использованием компьютерных технологий

Уважаемые граждане! Если Вы относитесь к активным пользователям Интернета, то рекомендуем Вам обязательно прочитать этот материал!

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Подобная преступная деятельность преследуется законом независимо от места совершения - в реальной или виртуальной среде.

Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты хищения чужого имущества. Кратко остановимся на самых распространённых.

«Брачные мошенничества»

Типичный механизм: с использованием сети Интернет преимущественно на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и т.д.). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических ВУЗов. Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц. После получения средств переписка под различными предлогами прекращается.

«Приобретение товаров и услуг посредством сети Интернет»

Мы настолько привыкли покупать в интернет-магазинах, что часто становимся невнимательными, чем и пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества выглядит так: создаётся сайт-одностраничник, на котором выкладываются товары одного визуального признака. Цена на товары обычно весьма привлекательная, ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще всего такие интернет-магазины работают по 100% предоплате. Переписка о приобретении товаров ведется с использованием электронных почтовых ящиков. По договоренности с продавцом деньги перечисляются, как правило, за границу через "Western Union" на имена различных людей. Конечно же, псевдо-продавец после получения денег исчезает!

«Крик о помощи»

Один из самых отвратительных способов хищения денежных средств. В интернете появляется душераздирающая история о борьбе маленького человека за жизнь. Время идёт на часы. Срочно необходимы дорогие лекарства, операция за границей и т.д. Просят оказать помощь всех неравнодушных и перевести деньги на указанные реквизиты.

Мы не призываем отказывать в помощи всем кто просит! Но! Прежде чем переводить свои деньги, проверьте - имеются ли контактные данные для связи с родителями (родственниками, опекунами) ребёнка. Позвоните им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и убедитесь в честности намерений.

«Фишинг»

Является наиболее опасным и самым распространённым способом мошенничества в интернете. Суть заключается в выманивании у жертвы паролей, пин-кодов, номеров и CVV-кодов. Схем, которые помогают мошенникам получить нужные сведения, очень много. Так, с помощью спам-рассылок потенциальным жертвам отправляются подложные письма, якобы, от имени легальных организаций, в которых даны указания зайти на "сайт-двойник" такого учреждения и подтвердить пароли, пин-коды и другую информацию, используемую впоследствии злоумышленниками для кражи денег со счета жертвы. Достаточно распространенным является предложение о работе за границей, уведомление о выигрыше в лотереи, а также сообщения о получении наследства.

«Нигерийские письма»

Один из самых распространённых видов мошенничества. Типичная схема: жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и т.п.

«Брокерские конторы»

С начала текущего года в НЦБ Интерпола МВД России наблюдается значительный рост количества обращений граждан, пострадавших от действий брокерских контор.

В распоряжении Бюро имеется информация о следующих недобросовестных брокерских компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и «TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании необходимо обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам- трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.

Важно! Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.

Ознакомиться с Памяткой

Просмотров 119

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 06.05.2025 | Читать |

Просмотров 112

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 27.04.2025 | Читать |

С 28 апреля 2025 года в МБУК Старощербиновский музей начинает работу выставка нашего земляка, замечательного художника, члена Союза художников России Владимира Прокопенко с очень символичным в год 80-летия Победы названием – «Сирень Победы».

Сирень, которую изображает Владимир Филиппович, является символом победы и красоты. Его картины наполнены светом и живостью, что делает их по-настоящему вдохновляющими. Для автора сирень не просто объект, а своеобразная метафора, отражающая силу духа и мужество тех, кто боролся за свободу нашей страны, напоминает о победах наших предков, их несломленном духе, а также проводит параллель с современными событиями. Она не только демонстрирует талант автора, но и погружает нас в глубокие исторические и культурные контексты.

06 мая в 10.00 для всех желающих состоится бесплатное мероприятие «Истории, рассказанные кистью», в рамках которого вас ждет удивительная встреча с автором картин. Вы сможете лично пообщаться с художником, узнаете, какой смысл заложен в работах, ведь каждая картина раскрывает свою уникальную тему и послание.

Выставка продлится до 30 мая 2025 года.

Просмотров 325

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 18.03.2025 | Читать |

Познавательный час "Мой Крым - моя Россия!" в ходе которого ребята смогли познакомиться с онлайн выставкой фотографий Русского географического общества ко дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

#Крымскаявесна25

#Крымдома2025

#11летВесны

Просмотров 385

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 21.02.2025 | Читать |

Мероприятие в музее, посвященное Дню защитника Отечества.

#ЗащитникиОтечества2025

Просмотров 385

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 21.01.2025 | Читать |

20 января 2025 года в историко-краеведческом музее имени М.М. Постернак состоялась презентация книги «Героев наших имена», которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Над составлением книги трудились журналисты и селькоры районных и краевых газет, сотрудники архивного отдела администрации района, работники музея и Щербиновского районного Совета ветеранов.

Составители книги Квач Николай Стефанович и Крикунова Людмила Петровна рассказали об этапах работы над изданием, трудностях, с которыми столкнулись при работе над книгой.

Великая Отечественная война закончилась 80 лет назад. За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. 1418 дней тяжелейшей борьбы, которую самоотверженно вели и завершили Великой Победой наши прадеды, деды, отцы, их жёны и дети войны.

К сожалению, с каждым годом свидетелей тех событий становится всё меньше. И очень важно вести работу по увековечиванию подвигов отцов и дедов, и чтобы наши потомки тоже не забыли, какой ценой далась та Победа в мае 1945 года.

Отрадно, что учреждения отрасли образования и культуры проводят в этом направлении очень много мероприятий, разных, важных и полезных. Администрация района активно работает над созданием электронной книги памяти, внося в неё данные земляков-участников Великой Отечественной войны.

А ещё есть люди, для которых слово «ПАМЯТЬ» не пустой звук, и они не покладая рук, не жалея своего здоровья, времени и сил вносят свой вклад в дело сбережения исторического наследия. Речь о Николае Стефановиче и Людмиле Петровне – авторах-составителях книги «Героев наших имена».

Людмила Петровна Крикунова - «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Кубани». Профессиональная деятельность на ниве образования, воспитание детей и внуков, верность в дружбе, активное участие в жизни района, милосердие и сострадание, дисциплинированность, трудолюбие, организованность – её отличительные черты.

Николай Стефанович Квач известен как местный поэт, автор прозаических произведений. Много лет отдал труду в сельскохозяйственной отрасли, был преподавателем в учебно-курсовом комбинате, главой фермерского хозяйства. Человек ответственный, неравнодушный, всем сердцем привязанный к своей малой родине.

Наши авторы – дети трудной военной и послевоенной поры, у обоих отцы были участниками Великой Отечественной войны и конечно обо всех испытаниях нашего народа они знают не понаслышке.

В мероприятии приняли участие представители сельских поселений района, библиотекари, сотрудники музея и архивного отдела администрации муниципального образования Щербиновский район.

Просмотров 597

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 20.01.2025 | Читать |

Информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку!"

Просмотров 521

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 16.01.2025 | Читать |

Битва за Москву

Битва за Москву — первое решающее сражение Великой Отечественной войны. Столица СССР имела стратегическое значение: от результата сражения за Москву зависел исход войны. При защите главного города нашей Родины тысячи бойцов и командиров проявили невиданный героизм. Начав осенью 1941 года поход на Москву при подавляющем преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища были разбиты и отброшены. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом.

ПЛАН БЛИЦКРИГА

Гитлеровское командование планировало разгромить СССР в блицкриге — молниеносной войне. Однако к октябрю 1941 года Москва оставалась непокорённой. По планам Гитлера, покончить со столицей советского государства должно было решительное наступление группы армий «Центр», получившее кодовое название «Тайфун».

Силы сторон перед началом битвы за Москву:

| СООТНОШЕНИЕ СИЛ |

ГЕРМАНСКАЯ ГРУППА АРМИЙ «ЦЕНТР» |

CОВЕТСКИЕ ЗАПАДНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ ФРОНТЫ |

| ЧЕЛОВЕК |

1,8 МЛН |

1,25 МЛН |

| ТАНКОВ |

1,4 ТЫС. |

990 |

| ОРУДИЙ И МИНОМЁТОВ |

1,4 ТЫС. |

7,6 ТЫС. |

| САМОЛЁТОВ |

1,39 ТЫС. |

677 |

ВЯЗЕМСКАЯ КАТАСТРОФА

Танковая армия генерала Гейнца Гудериана начала наступление на московском направлении 30 сентября 1941 года, основные немецкие силы — 2 октября. Прорвав советский фронт, гитлеровцы окружили значительное количество частей Красной Армии в районе Брянска и Вязьмы. Более полумиллиона советских солдат погибли или попали в плен, в линии обороны западнее Москвы образовалась огромная брешь в 500 километров. Но отчаянное сопротивление окружённых советских армий задержало вражеский натиск на столицу на две недели. Слухи о немецком прорыве достигли Москвы 16 октября. В городе началась эвакуация оставшихся предприятий, часть населения устремилась на восток. Для предотвращения паники в столице с 20 октября было объявлено осадное положение и введён комендантский час.

ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО

Иосиф Сталин срочно вызвал из Ленинграда генерала Георгия Жукова, который до этого руководил обороной города на Неве. В Москве шла дополнительная мобилизация добровольцев в дивизии народного ополчения. К столице перебрасывались свежие формирования с Дальнего Востока, из Сибири и внутренних районов страны. Тысячи женщин и мужчин, совсем юных и пожилых, рыли противотанковые траншеи и рвы на ближних подступах к городу. На предприятиях Москвы, которые до войны производили косметику или пишущие машинки, теперь изготавливали оболочки для гранат, бутылки с зажигательной смесью и патроны. Намерения врага с ходу взять Москву провалились.

Одним из переломных моментов в обороне столицы стало проведение 7 ноября 1941 года традиционного парада на Красной площади, с которого большинство воинов сразу уходили на фронт. Если в тяжелейшее время мы способны проводить парад в Москве, а Верховный Главнокомандующий остался в столице, победа будет за нами, — так думали советские люди.

И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ!

Невиданный героизм при защите Москвы осенью 1941 года проявили тысячи бойцов и командиров.

В критический момент, когда казалось, что ничто не сможет остановить вражеские танки на пути к Москве, им навстречу были брошены курсанты из Подольска. Ценой своих жизней юноши из Подольского пехотного и артиллерийского училищ на несколько дней задержали противника. Большинство курсантов полегли на Ильинских рубежах, но советское командование выиграло время для организации новой оборонительной линии к западу от столицы.

Воины 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова 16 ноября 1941 года остановили удар танковых и пехотных частей врага. Рота, которой командовал политрук Василий Клочков, уничтожила тогда 18 немецких танков. Этот бой вошёл в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. Вражеские танки наши солдаты подрывали связками гранат и поджигали бутылками с зажигательной смесью. Об их подвиге вскоре узнала вся страна, а дивизия стала гвардейской и после гибели командира дивизии получила почётное наименование «Панфиловская».

Бессмертный подвиг совершила в тылу врага Зоя Космодемьянская — боец советской диверсионно-разведывательной группы. Она поджигала дома, где находились фашисты, и однажды была схвачена немецкими солдатами. Во время допросов, сопровождавшихся пытками, Зоя не выдала никого из своих товарищей. Перед казнью в деревне Петрищево она крикнула в сторону германских солдат: «Это счастье — умереть за свой народ».

КАРТА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ

К началу декабря враг подошёл к Москве совсем близко. От посёлка Красная Поляна до центра столицы по прямой было всего около 30 километров. Ожесточённые сражения разыгрались в районе станции Крюково — на территории современного Зеленограда. Именно в этот момент советское командование поняло, что новый натиск врага на Москву, начавшийся в середине ноября, выдохся, и немцы напрягают последние силы. Пружина сжалась до отказа.

План контрнаступления, доложенный Иосифу Сталину командующим Западным фронтом Георгием Жуковым в конце ноября 1941 года, состоял лишь из одной карты и пояснительной записки к ней. После чего в распоряжение командующих Калининским фронтов поступили свежие дивизии с востока страны, которые были хорошо вооружены и тепло одеты.

ПЕРЕЛОМ

Советское контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В атаку перешли соединения Западного, Калининского и части сил Юго-Западного фронтов. При этом советские войска по-прежнему уступали немцам в количестве людей и боевой техники, лишь по самолётам у нас было серьёзное превосходство.

Контрнаступление набирало силу, словно ураган. Немецкое командование было уверено, что основные советские силы давно разбиты, и не ожидало ответного удара. В результате враг дрогнул и побежал. Многие гитлеровские офицеры вспоминали в то время печальную судьбу армии Наполеона в 1812 году. А Красная Армия последовательно освободила Калинин, Клин, Истру, Волоколамск и другие подмосковные города. Уже 8 января 1942 года контрнаступление переросло в общее наступление — началась Ржевско-Вяземская операция.

ИТОГИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В ходе наступления Красной Армии немцы были отброшены от столицы на 100–350 километров, от врага полностью очищены Московская, Тульская, Калининская, Рязанская области, частично освобождены Смоленская и Орловская. За провал под Москвой десятки высших немецких военачальников были сняты Гитлером со своих постов.

Победа досталась Красной Армии дорогой ценой — общие потери наших войск составили 1,8 миллиона человек (германская группа армий «Центр» потеряла за то же время 500 тысяч своих воинов). Однако теперь и враг, и наши союзники, и нейтральные страны наглядно убедились, что германскую армию можно бить её же оружием, то есть решительным наступлением. Турция и Япония, руководство которых рассматривало планы нападения на Советский Союз, заняли выжидательную позицию. США и Великобритания осознали, что СССР обладает огромным потенциалом для дальнейшей борьбы, и перед ними встал вопрос об оказании более действенной помощи Красной Армии. А в нашей стране и на территориях, оккупированных союзниками Германии, с новой силой развернулось партизанское движение. По сути, битва за Москву стала началом коренного перелома, когда окончательно рухнул немецкий план молниеносной войны.

Около миллиона защитников столицы были награждены медалью «За оборону Москвы», 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В мае 1965 года, к 20-летию Победы, Москве было присвоено высокое звание «Город-герой».

Материал подготовлен при поддержке Российского военно-исторического общества. Материал взят с сайта: https://may9.ru/

Просмотров 603

|

Показать полностью

| |

Министерство культуры Российской Федерации приглашает Вас принять участие в оценке удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Это можно сделать отсканировав код или пройдя по ССЫЛКЕ

Министерство культуры Российской Федерации приглашает Вас принять участие в оценке удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Это можно сделать отсканировав код или пройдя по ССЫЛКЕ