| Старощербиновский музей 10.04.2023 | Читать |

Просмотров 543

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 04.04.2023 | Читать |

Просмотров 553

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 03.04.2023 | Читать |

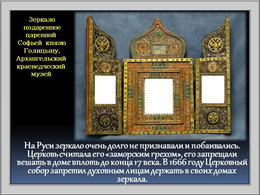

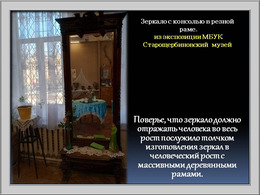

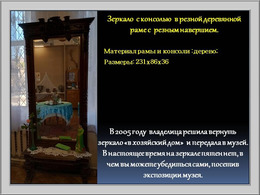

Зеркала привозились в Россию маленьких форматов. Их хранили во внутренних покоях, завешивая тафтой, шелком или убирали в сундуки. Они оставались на Руси дорогой вещью и выдавались девушке как приданное.

Зеркальное производство не утаилось от интереса Петра I и 1705 году, в Москве на Воробьевых горах, по его приказу началось строительство первой мануфактуры, а в 1706 году она уже работала.

В одном из документов, датированном 1707 г., Воробьевский завод описывается следующим образом: «...построен под селом Воробьевым зеркальный завод. А на том заводе строения анбар каменной длиною восемьдесят три фута (25,22 м), поперек пятьдесят три фута (16,2 м), в вышину десять аршин (7,1 м), в нем плавительная печь делана ис кирпичу белой глины. На ней гряда с перилом, на нем кладут дрова. Да меж столбами двадцать печей, в которых калят стекла. Да печь, в которой обжигают горшки. В том же анбаре с четырех сторон двери ствольные на крюках. Пол выстлан кирпичом. Три анбара деревянных больших. В том числе один длиною сто один фут (30,8 м), поперек тридцать два фута (9,8 м), где точат стекла... Другой, в котором полируют, длиною пятьдесят семь футов (17,4 м}, поперек двадцать восемь футов (8,5 м)... Третий, в котором составляетца и обжигаетца материя, длиною шестьдесят три фута (19,2 м), поперек тридцать восемь футов (11,6 м), в вышину пятнадцать футов (4,6 м), в нем печь большая кирпичная, в которой обжигают материю и другая к той же печи приделана печь же, в которой пережигают хрусталь. В четвертом о пяти стенах, где делают горшки и для иных потреб. Длина восемь сажен (17,04 м), поперек четыре сажен (8,52 м)...».

Просмотров 501

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 29.03.2023 | Читать |

Объявлен старт нового сезона патриотической акции «Рисуем Победу»

В новом сезоне продолжится прием работ по двум традиционным номинациям:

«Детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство»;

«Методическая разработка».

Также добавились и новые номинации:

«Наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвященная доблести Армии России);

«Рисуем Победу»: наш опыт» (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках Акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через официальный сайт акции www.risuem-pobedu.ru до 1 мая 2023 года.

Итоги акции «Рисуем Победу - 2023» подведут в День Победы.

Подробная информация, необходимая для участия, доступна на официальном сайте www.risuem-pobedu.ru

Просмотров 379

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 17.03.2023 | Читать |

Просмотров 581

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 14.03.2023 | Читать |

Рубрика "Освобождение Кубани: день за днём"

13 марта 1943 года. Авиация Черноморского флота произвела постановку мин в Керченском проливе.

16 марта 1943 года завершилась Краснодарская наступательная операция. Части Красной армии продвинулись на 60-70 км. За отличия в боях по освобождению города три соединения 46-й армии получили почетные наименования «Краснодарских». По указанию Ставки Верховного главнокомандующего, войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне и начали подготовку новой наступательной операции, с целью разгрома противника на Таманском полуострове.

Просмотров 517

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 14.03.2023 | Читать |

Просмотров 378

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 05.03.2023 | Читать |

|

С 01 марта свою работу начнет выставка коллекции статуэток. Эта коллекция является наследием советской эпохи, и буквально каждая из фигур несет целую историю, начиная со времен создания и заканчивая нашими днями. Многие люди, родившиеся в СССР, помнят эти милые фигурки – символ советского детства. Это светлые воспоминания о минувшем времени, о том простом и таком уютном доме, где царила русская сказка, сказы Бажова и вера в светлое будущее.

Вы можете посетить экспозицию с 01 по 31 марта.

Возможна оплата Пушкинской картой.

Вопросы по телефону: 8(86151)7-85-66.

|

Просмотров 544

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 05.03.2023 | Читать |

|

Старощербиновский музей приглашает всех желающих посетить выставку «Самовар кипит – уходить не велит» с 01 по 31 марта. Коллекция, собранная сотрудниками музея, порадует и удивит любителей чаепития. На выставке представлены самовары конца XIX — начала XX веков, а также современные экспонаты 1970-1980 гг. Все самовары очень интересны, каждый по-своему. Ни один из них, ни по форме, ни по исполнению, ни по способу растопки не похож на другой.

Самовар – неотъемлемая часть русской культуры. Этот предмет стал символом русского чаепития, он был не просто принадлежностью домашнего хозяйства, а своеобразным олицетворением достатка, семейного уюта и благополучия.

Для записи организованных групп: 8(86151)7-85-66

Билет будет доступен по Пушкинской карте.

Ждем вас по адресу: станица Старощербиновская, ул. Первомайская, д. 97.

|

Просмотров 534

|

Показать полностью

| Старощербиновский музей 05.03.2023 | Читать |

22 февраля в ДОУ проведен историко-патриотический час "Дорогой доблести и славы". Ребята узнали об истории празднования 23 февраля, видах войск РФ, познакомились с экспонатами музея.

Просмотров 545

|

Показать полностью

« 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 25 26 » | |